Кабельные глубинные комплексы для исследования скважин с ОРЭ: разработка, внедрение, сервис

Поскольку «Правила охраны недр» и закон «О недрах» запрещают эксплуатацию скважин, оборудованных установками одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) без промысловых исследований каждого пласта раздельно, мы с 2006 года начали заниматься поиском возможных инструментов для проведения таких исследований. На первом этапе основным решением были автономные кабельные комплексы, а с 2009 года мы используем уже неавтономные системы.

Комплекс позволяет: получать информацию по давлению, температуре и условной обводненности с обоих пластов разработки; контролировать параметры работы объектов разработки в режиме реального времени; измерять пластовые давления и снимать КВД, используя вынужденные простои скважин. На основании полученных данных можно определять фильтрационные характеристики пластов, производить оптимизацию режимов работы скважины, отслеживать неучтенные простои скважин, обеспечивать соблюдение правил разработки нефтяных и газовых месторождений. Одним из перспективных направлений мы считаем использование нашего кабельного комплекса для работ по гидропрослушиванию пластов.

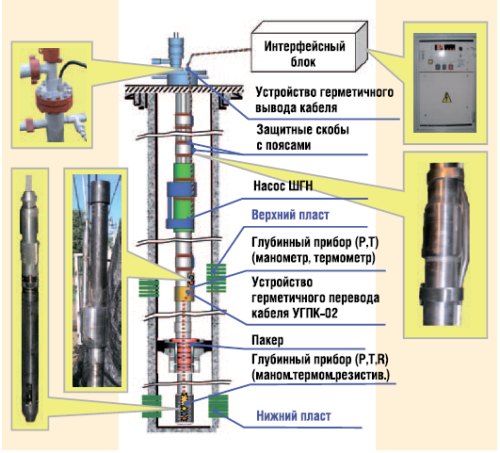

Применяемый сегодня кабельный глубинный комплекс СОЮЗ-ФОТОН состоит из глубинной части (манометр, термометр и резистивиметр), соединенной посредством кабеля с устройством герметичного перевода кабеля, в который вмонтирован еще один дополнительный прибор с датчиками давления и температуры (см. «Технологическая схема компоновки ГНО скважин, оборудованной кабельным глубинным комплексом СОЮЗ-Т-ФОТОН-К-03-2»).

Глубинная часть находится ниже пакера, на отметке кровли нижнего пласта, а верхняя часть с устройством герметичного перевода и со вторым прибором располагается на отметке кровли верхнего пласта. Далее геофизический кабель проходит по колонне НКТ и в местах перехода муфтовых соединений крепится протекторами для защиты кабеля. На устье геофизический кабель выводится через устройство герметичного вывода кабеля. Геофизический кабель соединяется с интерфейсным блоком, который позволяет визуализировать на скважине давление и температуру по каждому объекту, а также прямо на скважине производить управление глубинными приборами, задавать нужную дискретность измерений и считывать информацию. Блок оборудован встроенной флэш-памятью, в которую производится запись всей информации, и резервным источником электропитания, которого хватает на работу в автономном режиме на трое суток.

Мы оказываем и услуги по внедрению и сопровождению разработанной технологии, в процессе спуска каждого комплекса производим запись динамики показателей (см. «Контроль за спуском глубинного комплекса при производстве ПРС»). Красной линией обозначается давление — мы видим повышение давления, когда датчики входят в жидкость. Синяя линия — показания резистивиметра, по которым видно, когда приборы прошли нефтяную шапку и вошли в воду. Таким образом ведется контроль при спуске в режиме «on-line».

АНАЛИЗ ДАННЫХ

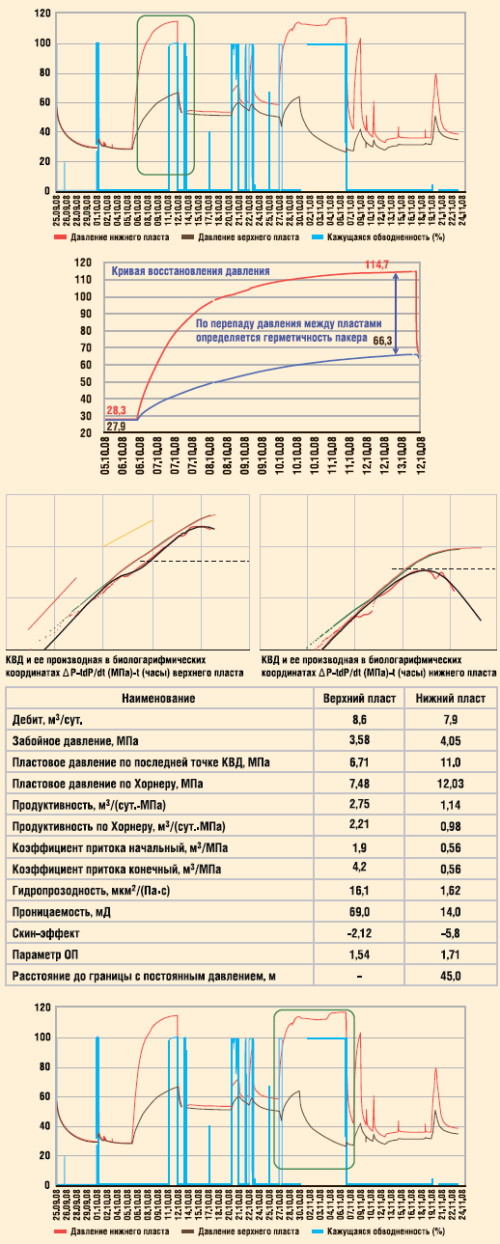

Разработанный комплекс дает возможность анализировать данные, получаемые в процессе исследований. Так, если при запуске показатели давления обоих пластов были примерно равными, это говорит о том, что скважина в тот момент не работала раздельно, а работала просто как одновременная.

Следующий участок — это участок кривой установления давления (см. «Анализ результатов замеров, А»). По разнице в давлениях можно определять герметичность пакера. Дальше по этой кривой восстановления давления производятся расчеты рабочих характеристик обоих пластов.

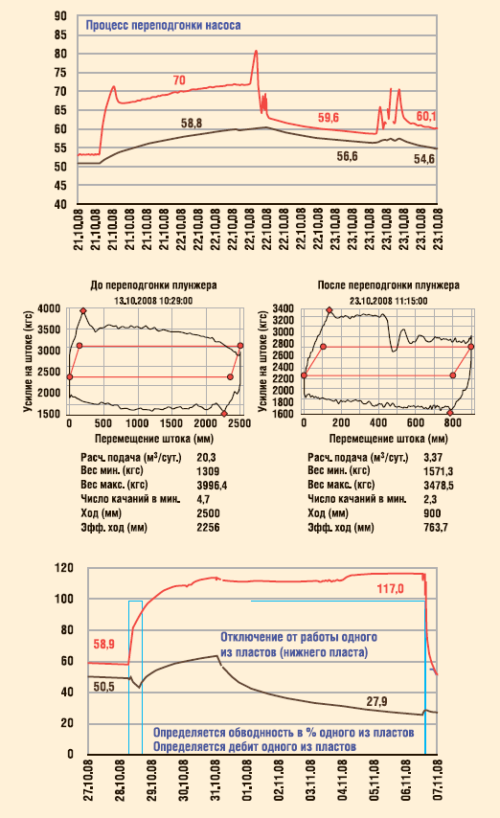

На следующем участке виден процесс переподгонки насоса (см. «Анализ результатов замеров, Б»). Это делалось с целью обеспечить ОРЭ. Можно посмотреть динамограмму до и после переподгонки насоса. Вторая динамограмма уже имеет характерную ступеньку, и скважина начала работать именно в режиме ОРЭ.

На следующем участке видно, что произвели отключение одного из пластов (см. «Анализ результатов замеров, В»). Видно, что по одному пласту продолжается откачка, а другой пласт восстанавливается.

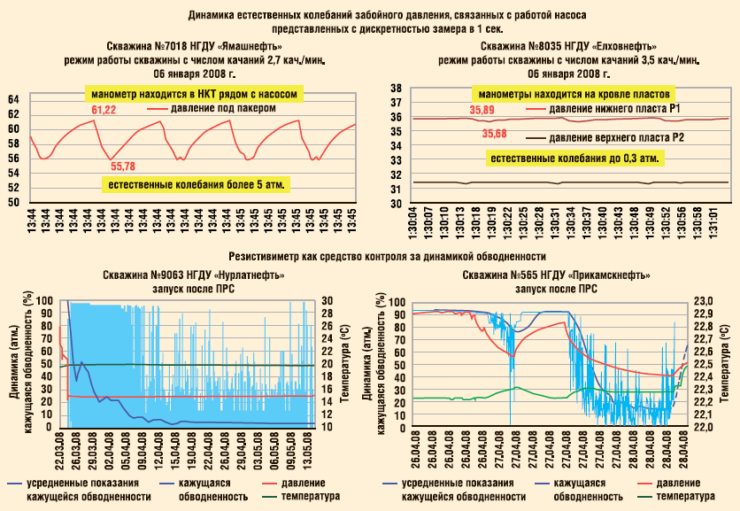

На следующих графиках представлены процессы, на которые мы обратили внимание (см. «Дополнительные возможности кабельных глубинных комплексов»). В частности, при нахождении датчиков непосредственно под насосом наблюдаются достаточно большие колебания давлений, а при расположении датчиков уже ниже, возле кровли пласта — эти колебания менее заметны.

Также на графиках отражена работа резистивиметра. Показания резистивиметра (удельное электрическое сопротивление и ее производная — проводимость) имеют сложную эмпирическую зависимость при обводненности от 0 до 70%. В интервале обводненности от 70 до 100% показания резистивимитера более надежны и соответствуют истинной обводненности. В связи с этим использование датчика резистивиметра в комплексе КГК СОЮЗ-ФОТОН возможно в качестве индикатора обводненности для осуществления контроля за динамикой обводненности.

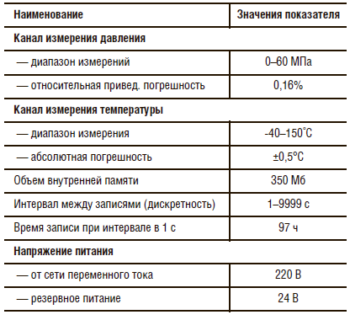

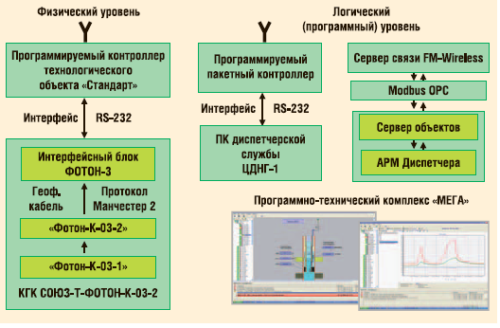

В таблице представлены основные технические характеристики наших манометров и термометров (см. «Основные технические характеристики кабельного глубинного комплекса СОЮЗ-ФОТОН»). Далее показана схема передачи данных по телеметрии, которую мы реализовали для ОАО «Татнефть» (см. «Организация передачи информации по телеметрии к системам верхнего уровня КГК СОЮЗ-Т-ФОТОН-К-03-2»). В ПАО «Татнефть» весь фонд скважин с ОРЭ оборудован системой передачи данных по телеметрии, в связи с этим мы только подключаемся к имеющемуся каналу связи. В других случаях схема может быть иной, как например передача данных по GSМ.

В 2008 году производилось внедрение автономных кабельных комплексов, а с 2009 года внедряются неавтономные кабельные глубинные комплексы. На сегодняшний день в «Татнефти» внедрено 114 комплексов и еще 5 — в других компаниях (см. «Объемы внедрения кабельных глубинных комплексов на скважинах, оборудованных УОРЭ»).

На комплекс имеются разрешение на применение, сертификаты соответствия, также он внесен в реестр как средство измерения давления и температуры.

Срок поверки для нашего комплекса составляет 730 суток.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.