Опыт эксплуатации погружных датчиков телеметрии в ООО «РН-Юганскнефтегаз»

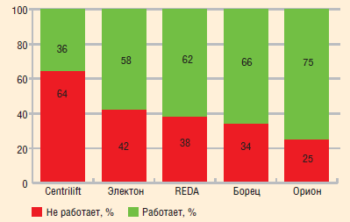

В настоящее время погружными датчиками телеметрии (ПДТ) оборудовано 9% фонда УЭЦН ООО «РНЮганскнефтегаз». Основная проблема при эксплуатации датчиков заключается в их низкой надежности: количество ПДТ, отказавших в процессе эксплуатации, составляет 25–64% в зависимости от производителя, при этом наработка датчиков на 25–53% ниже наработки УЭЦН. Кроме того, работа датчиков сопряжена и с рядом других недостатков, которые производителям следует устранить при доработке оборудования.

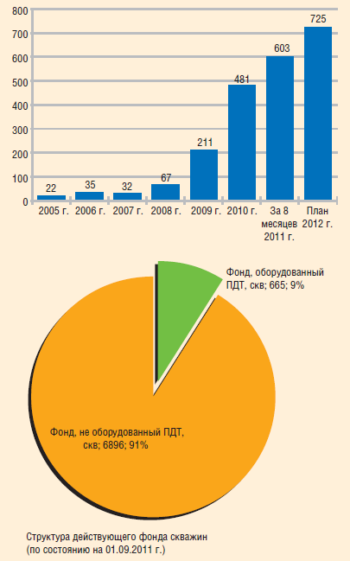

ПДТ на скважинах «РН-Юганскнефтегаз» применяются около десяти лет, но об их массовом внедрении можно говорить, начиная с 2009 года (рис. 1). По состоянию на 01.09.2011 года фонд скважин, оснащенных ПДТ, составил 9% фонда УЭЦН Общества.

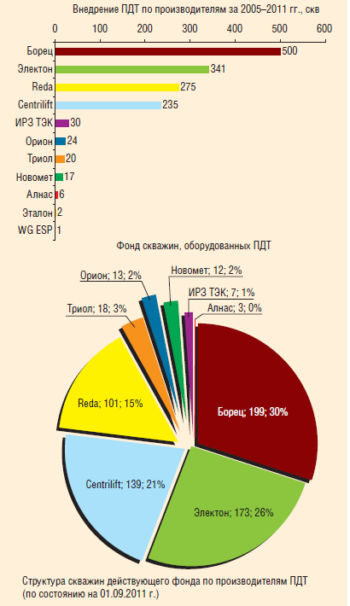

Скважины «РН-Юганскнефтегаз» оборудованы в основном датчиками производства компаний «Борец» (199 шт.), «Электон» (173 шт.), Centrilift (139 шт.), REDA (101 шт.) (рис. 2). Датчики импортного производства (REDA и Centrilift) приобретаются в составе полнокомплектных УЭЦН.

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПДТ

О качестве работы ПДТ можно судить по проценту отказавших датчиков и их наработке. Количество ПДТ, отказавших в процессе эксплуатации, колеблется от 25% («Орион») до 64% (Centrilift) (рис. 3). Наработка УЭЦН значительно — в среднем на 37% — выше, чем наработка ПДТ, что свидетельствует о недостаточной надежности последних. Показатель наработки ПДТ колеблется от 25% для датчиков компании «Борец» и до 53% для датчиков Centrilift (рис. 4).Следует отметить, что базовые параметры работы ПДТ основных производителей схожи. Речь идет о давлении в пределах 350–400 атм, температуре от 0 до 150°С и вибрации 3–5 g (табл. 1).

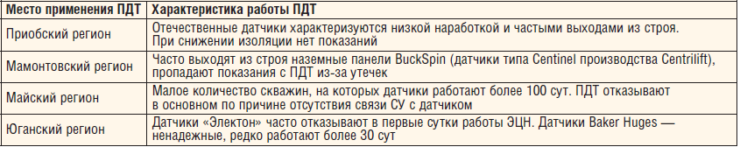

Согласно отзывам технического персонала о работе ПДТ, недостатки присущи датчикам как отечественного, так и импортного производства (табл. 2).

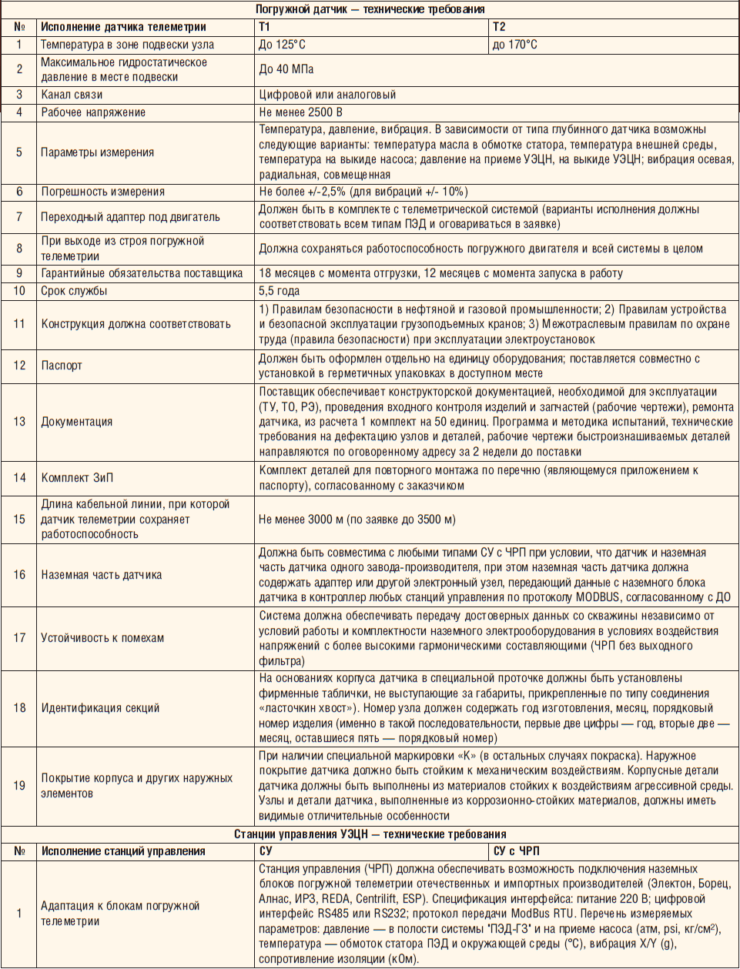

В ОАО «НК «Роснефть» разработаны и действуют единые технические требования (ЕТТ) ко всем ПДТ, применяемым в компании. Любая СУ УЭЦН, согласно ЕТТ, должна быть совместима с любым блоком ПДТ (табл. 3).

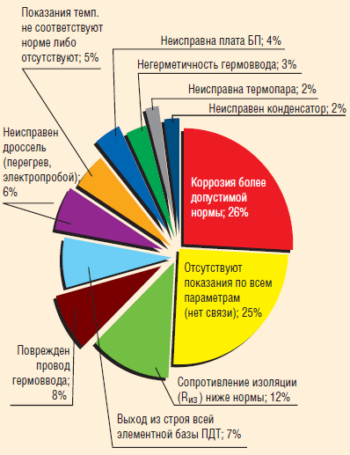

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПДТ

Согласно статистическим данным, среди дефектов узлов датчиков, выявленных при разборе поднятого оборудования, первое место занимает коррозия корпуса (рис. 5). Далее следует отсутствие показаний по всем параметрам — температуре, давлению, вибрации; снижение сопротивления изоляции ниже нормы; повреждение провода термоввода. Все эти дефекты указывают на низкую надежность ПДТ, применяемых в настоящее время.

КРИТЕРИИ, ФУНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ПДТ

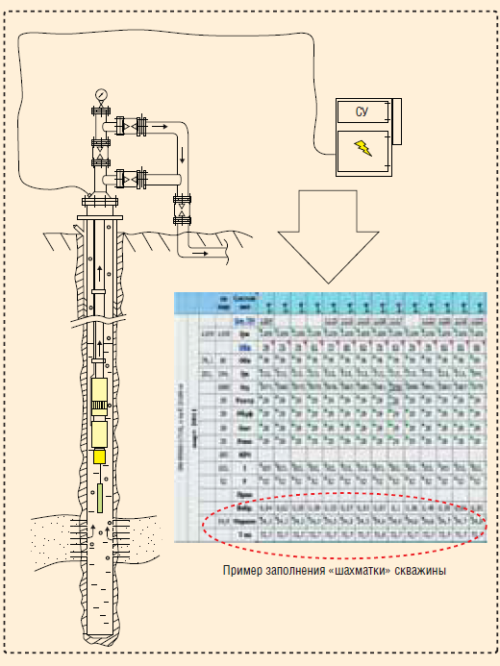

ПДТ применяются на осложненных скважинах и скважинах ЧРФ; на скважинах с недостаточным притоком и работающих в АПВ-режиме; на высокотоннажных скважинах (для дополнительного контроля). Кроме того, датчики используются для гидродинамических и других исследований; на скважинах с установленными пакерами для изоляции интервалов негерметичности; на скважинах, имеющих статус «автономная» в связи с отсутствием дорог в весенне-летний период, с выводом данных на ТМ; а также на скважинах, не оборудованных АГЗУ (например, разведочных), и др. Всего насчитывается 11 критериев для внедрения ПДТ, ими руководствуются технологи при подборе погружного оборудования к скважине при ТКРС (рис. 6). К сожалению, пока система не позволяет управлять данными в режиме реального времени, но в обозримом будущем планируется реализовать эту возможность.

Среди основных функций ПДТ можно назвать следующие:

- контроль параметров работы скважины;

- снижение риска перегрева ПЭД;

- реализация работы СУ по параметрам ПДТ (оптимизация работы УЭЦН, автоВНР);

- дополнительная добыча нефти за счет оптимального подбора режима работы УЭЦН;

- возможность проводить гидродинамические и другие исследования при помощи высокоточной телеметрии без снижения добычи нефти.

В качестве перспективного направления применения ПДТ следует отметить проведение удаленного мониторинга осложненного фонда, обеспечивающего оперативное принятие решений. Мы планируем, что доля фонда, оснащенного датчиками, будет постепенно расти. В идеале нам бы хотелось довести уровень оснащенности датчиками скважин, оборудованных УЭЦН, до 100%.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проанализировав работу ПДТ в «РН-Юганскнефтегаз» можно сформулировать следующие выводы и предложения для производителей датчиков. Во-первых, очевидна необходимость в повышении надежности ПДТ: НнО датчика должна соответствовать наработке УЭЦН. Во-вторых, корректность данных не должна зависеть от изоляции системы «кабель — ПЭД». В-третьих, нужно повысить надежность показаний ПДТ при замерах изоляции любыми приборами. В-четвертых, необходимо сократить настройку наземного блока ПДТ и число уставок в СУ. В-пятых, следует стремиться к созданию универсального наземного блока, который бы подходил к системам телеметрии любого производителя. В-шестых, в условиях развития ИСУ (в том числе и по параметрам ПДТ) необходимо разработать алгоритм дополнительных проверок корректности данных от ПДТ. Наконец, следует упростить и удешевить ремонт ПДТ, который в настоящее время обходится в 35–50% стоимости нового датчика.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.